Т-18 \ МС-1

Год начала работ: 1926

Год выпуска первого прототипа: 1927

Танки Т-18 находились навооружении РККА до 1942 г. Частично переделывались в бронированные огневые точки.

Т-16 во дворе завода «Большевик», весна 1927 года

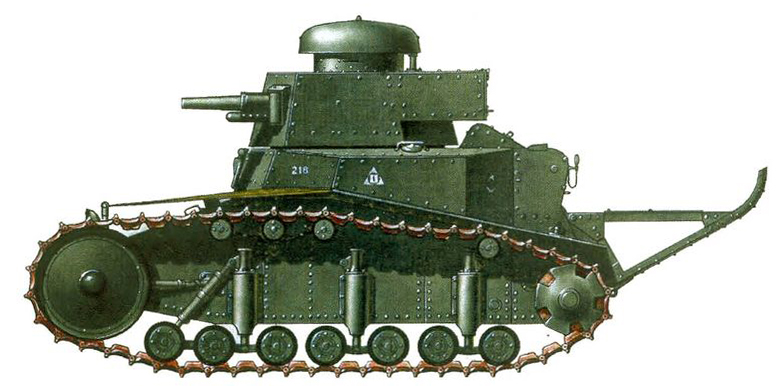

Едва начавшиеся испытания “малого” танка Т-16, который должен был придти на смену трофейным Renault FT-17 и их отечественным копиям, выявили сразу несколько крупных недостатков, с наличием которых эта боевая машина не могла быть принята на вооружение РККА. Прежде всего, проблемы касались работы силовой установки и трансмиссии, наиболее часто выходивших из строя. Кроме того, ходовые характеристики Т-16 оказались гораздо ниже ожидаемых – танк с трудов преодолевал окоп шириной 1,5 метра, и при чуть большей скорости обладал сравнимой в FT-17 маневренностью. Это абсолютно не устроило руководство РККА, желавшее получить более надежную и современную машину. Тем временем, в КБ ОАТ разработали проект улучшенного варианта танка, названного Т-18, к которому также прибавился индекс МС-1 (“малый сопровождения тип 1”). Конструкция этой машины была следующей.

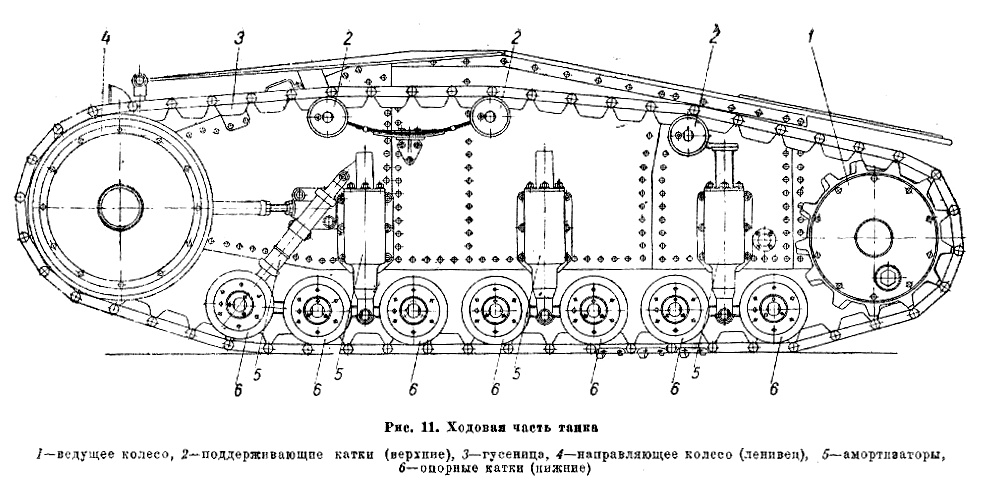

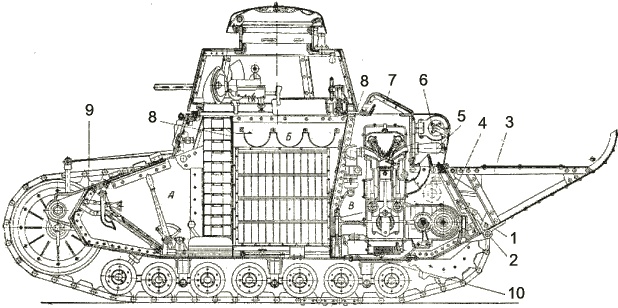

Ходовая часть, по сравнению с Т-16, была удлинена на один опорный каток с независимой вертикальной пружинной подвеской. Теперь на один борт приходилось по 7 опорных катков, 3 поддерживающих ролика с листовой амортизацией, переднее направляющее и заднее ведущее колесо. Мелкозвенчатая гусеница, состоявшая из 49-53 траков широной 300 мм, перешла от Т-16. Они были сборными и состояли из литого основания с проушинами и гребнем для сцепления с ведущим колесом. С наружной части на них наклепывалась стальная подошва с боковыми напусками для увеличения несущей поверхности при движении по рыхлому грунту. Сверх подошвы приклепывалась еще и шпора для улучшения сцепления с грунтом. Траки сцеплялись трубчатым стальным пальцем. От выпадения палец с двух сторон удерживался бронзовыми втулками, закрепленными шплинтами.

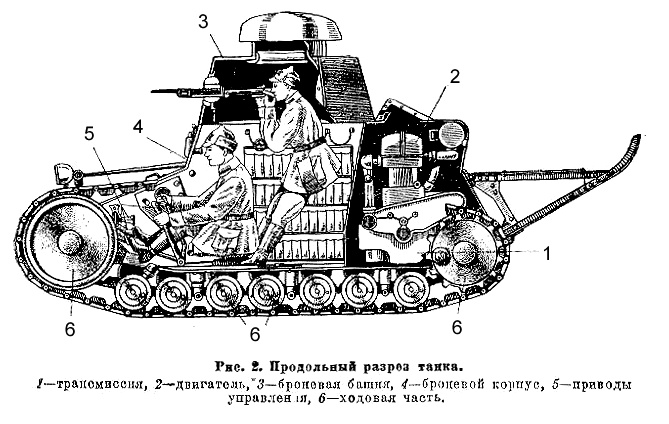

Силовая установка танка состояла из карбюраторного однорядного карбюраторного двигателя типа МС с воздушным охлаждением, разработанного и модифицированного известным русским инженером Микулиным. Мотор имел 4 вертикально расположенных цилиндра и развивал максимальную мощностью до 35 л.с. пуск двигателя мог осуществляться как с помощью электростартера, так и с помощью магнето. Интересной особенностью МС было объединение двигателя в одном блоке с коробкой передач, связанной, в свою очередь, с фрикционной муфтой и сателлитом, что обеспечивало разные скорости вращения гусениц при повороте танка. ККП была 5-скоростной (4 передачи вперед и 1 назад) с передачей вращающегося момента на ведущее колесо с тормозом поворота.

Электрооборудование включало 6-вольтовую аккумуляторную батарею, магнето и динамо-магнето, которые питали фару, звуковой сигнал, задний фонарь, фонарь распределительного щитка и две переносные лампы. Электропроводка выполнялась по системе “трубок Бегрмана”, но в дальнейшем от неё отказались, перейдя к бронированным кабелям. Позднее, с машин второй серии, в систему питания был введен подогрев воздуха.

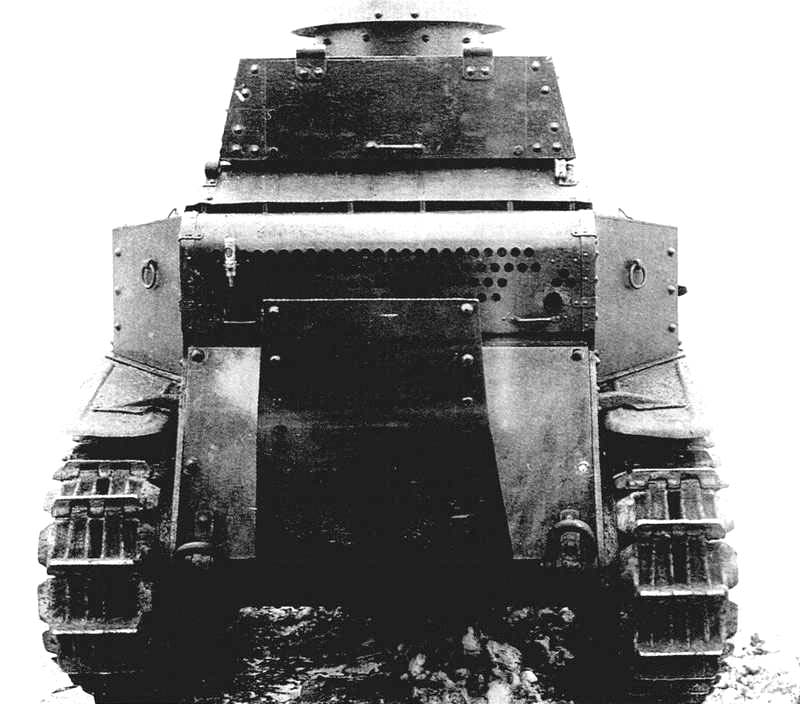

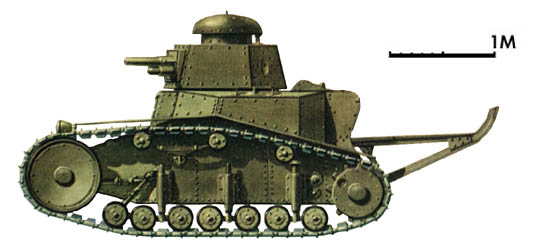

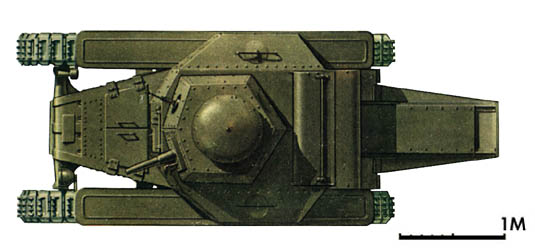

Корпус танка претерпел чисто “косметические” изменения, не отразившиеся на его внешнем облике. Листы из катонной броневой стали толщиной от 3 до 16 мм соединялись методом клёпки на каркасе. В передней части корпуса находился трехстворчатый люк, две секции которого откидывались в стороны и одна вверх. В открытом положении створки фиксировались. В средней части, над боевым отделением, находился круглый вырез под башню. По обеим бокам от неё были сделаны горловины для заправки баков, закрытые броневыми пробками. Моторно-трансмиссионный отсек, размещавшийся сзади, оборудовался съёмным бронеколпаком, а в заднем броневом листе были выполнены отверстия, через которые воздух поступал в двигатель. Такой подход к охлаждению силовой установки значительно улучшал её защищенность, но по той же причине двигатель часто перегревался. Как и все легкие танки того времени Т-18 оборудовался специальным приспособлением, называемым “хвост”, которое крепилось к кормовому бронелисту. Данная конструкция вошла в моду со времен Первой Мировой войны и представляла собой две треугольные фермы, между которыми крепился стальной лист – оснащенный “хвостом” танк небольших размеров мог преодолевать рвы и окопы на полметра шире. В походном положении тот же “хвост” использовался как “кузов” для перевозки одного-двух солдат.

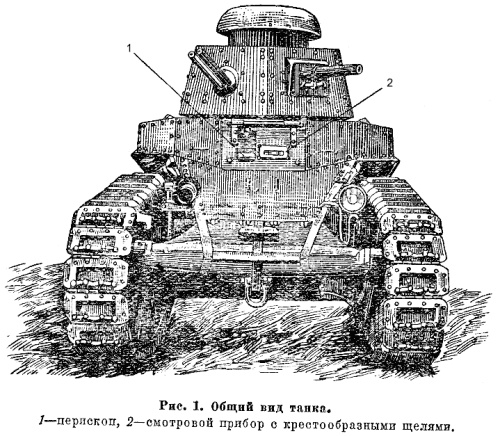

Установленная на Т-18 башня конструктивно напоминала граненую башню от FT-17, что было неудивительно, учитывая схожесть обеих машин. Она собиралась из шести броневых листов толщиной 8 мм, установленных под небольшим углом. В крыше было выполнено отверстие для наблюдательной башни со смотровым щелями, закрывавшейся сверху грибовидным колпаком. Броневые листы корпуса и башни имели толщину 16, а крыши и днища 3 мм. В днище размещался люк запасного выхода. Для вентиляции в борту башни расположили небольшой люк, закрываемый круглой или прямоугольной (на танках образца 1930 г.) крышкой.

Вооружение танка осталось для того времени стандартным. В левой передней грани башни устанавливалась короткоствольная 37-мм пушка типа Гочкисс в бронемаске, позволявшей наводить орудие в пределах 35° по горизонтали и от +30° до -8° по вертикали. Прицел был достаточно простым и состоял из диоптра и мушки. Наведение пушки осуществлялось наводчиком при помощи плечевого упора. Хотя “гочкисс” был доработан в 1929 году силами инженеров Обуховского завода эта артсистема по-прежнему имела ряд больших недостатков. Например, в “наследство” от французского оригинала досталась малая начальная скорость снаряда, что давало мало шансов на поражение танков противника. Кроме того, отсутствие оптического прицела практически исключала стрельбу с хода. Тем не менее, орудие имело скорострельность порядка 10-12 выстрелов в минуту, а осколочные снаряды позволяли эффективно бороться с живой силой и укреплениями противника на близких дистанциях.

В правой передней грани находился 6,5-мм двуствольный пулемет, разработанный конструкторами В. Федоровым, Д. Ивановым и Г. Шпагиным. Два ствола пулемета располагались в единой ствольной коробке, размещенной в шаровой опоре. Ее запорное устройство на танках образца 1927 года позволяло при необходимости переносить пулемет в левую заднюю грань башни. Питание его осуществлялось из двух магазинов емкостью по 25 патронов каждый. Пулемет оснащался плечевым упором, пистолетной рукояткой и диоптрическим прицелом.

Шаровая опора позволяла наводить пулемет в пределах 64° по горизонтали и от +30° до -8° по вертикали.

Общий боезапас состоял из 104 выстрелов (включавших осколочные гранаты с чугунными и стальными корпусами) и 2016 патронов.

В дальнейшем, при модернизации танка, пулемет Федорова был заменен на 7,62-мм пулемет ДТ с круглым магазином на 63 патрона. От обычного ДП он отличался только отсутствием кожуха на стволе и выдвижным металлическим прикладом. Используемый диоптрический прицел позволял вести прицельный огонь на дистанциях 400, 600, 800 и 1000 метров.

Единственным прибором наблюдения, использованном на Т-18, был перископ монокулярного типа (“броневой глаз”), размещавшийся в откидном щитке люка механика-водителя и закрывавшийся сверху бронекорпусом и крышкой. Чаще всего наблюдение за окружающей обстановкой осуществлялось через смотровые щели в корпусе, башне и командирском куполе.

Ходовая часть Т-18, применительно на один борт, состояла 6 опорных катков с резиновыми бандажами, сблокированных в три тележки на пружинном амортизаторе с роликом, одного натяжного ролика установленного на наклонном амортизаторе, трех поддерживающих роликов, переднего направляющего и заднего ведущего колеса. Натяжение гусениц осуществлялось направляющим колесом, установленном на кривошипе с поворотной распорной тягой со стержнем. Гусеница танка осталась мелкозвенчатой, с шириной трака 300 мм, что обеспечивало удельное давление на грунт в среднем 0,37 км\см.кв.

В таком виде завод “Большевик” предъявил танк заказчику. Демонстрация новой машины состоялась в середине мая 1927 года, однако на войсковые испытания она поступила не сразу. Для начала на танке устранили мелкие недоработки, хотя получить полноценное вооружение так и не удалось. Кроме того, танк сразу хотели покрасить стандартной зеленой краской, но из ОАТ последовало категорическое распоряжение: "красить танк только после принятия на вооружение...", так что машины осталась покрытой только светло-коричневым грунтом, что впоследствии стало нормой для всех других опытных машин. По всей видимости, тут без суеверия не обошлось – ведь покрашенный Т-16 оказался слишком “сырым”.

Предположительно 20-25 мая танк проходил полевые сдаточные испытания на одном из полигонов под Москвой, при этом в пути танк транспортировали при помощи железнодорожного вагона и платформы, в кузове грузовой машины, на автоприцепе и своим ходом – во всех случаях результаты были получены положительные. Незадолго до этого машине присвоили обозначение "Малый танк сопровождения обр. 1927 г. МС-1 (Т-18)".

Для испытаний танка была образована специальная комиссия, куда вошли представители Мобуправления ВСНХ, ОАТ, завода “Большевик”, Артуправления, Штаба РККА. Испытания проводились 11-17 июня 1927 г. в районе дер. Ромашково - ст. Немчиновка (Подмосковье) пробегом по пересеченной местности. Танк был по-прежнему “вооружен” только макетом 37-мм пушки, так как оружие своевременно подано не было. На испытаниях по преодолению препятствий Т-18 вёл себя не лучшим образом – самой большой проблемой для него стала траншея или ров шириной более 2 метров и глубиной около 1,2 метра. При попытке его преодолеть машина намертво застревала и вытащить её можно было только с помощью другого танка или трактора, что в боевых условиях сделать было невозможно. С другой стороны, Т-18 оказался более “шустрым”, чем FT-17 и FIAT 3000, развивая максимальную скорость по шоссе до 18 км\ч. Кроме того, по сравнению с иностранными аналогами советский танк обладал лучшими бронированием и чуть большим запасом хода. По совокупности показанных характеристик Т-18 произвел лучшее впечатление, чем его старший “собрат” Т-16, что позволило рекомендовать его на вооружение бронетанковых частей РККА.

После очередного этапа доработок 1 февраля 1928 года был выдан заказ на сборку 108 танков, из которых к осени надлежало сдать 30 машин. Их сборка проводилась на заводе “Большевик”, а средства на изготовление боевых машин выделил ОСОАВИАХИМ. Установленный план в срок выполнен не был, поэтому первые 30 танков были получены только в 1929 году и 7 ноября они приняли участие в военном параде в Москве и Ленинграде.

Поскольку темп выпуска Т-18 (в силу объективных причин – нехватка оборудования и квалифицированных кадров) на “Большевике” оставался небольшим в апреле 1929 года к сборке танков решили подключить Мотовилихинский Машиностроительный завод (Бывший Пермский Артиллерийский). По замыслу заказчика мощности двух предприятий было достаточно, поэтому план на 1929-1930 гг. увеличили до 300 машин, что было явно “неподъёмной” цифрой. Таким образом, в 1929 году обеим заводам надлежало сдать 133 танка, но выпустить удалось лишь 96. Сборку и приёмку остальных танков перенесли на следующий год.

Тем временем под Москвой состоялся очередной “раунд” ходовых испытаний – на этот раз искали пути улучшения его ходовых качеств. Поскольку танк был не в состоянии преодолеть 2-метровый трапециевидный ров назревала необходимость радикальной доработки ходовой части, в сторону её удлинения. Сделать это в кратчайшие сроки не представлялось возможным и тогда, по предложению М.Васильева и по распоряжению начальника Бронесил Ленинградского округа С.Коханского, один из серийных Т-18 был оборудован дополнительным “хвостом”, который устанавливался в передней части танка. Машина сразу получила прозвища “носорог” и “тяни-толкай” за характерный внешний вид, однако больших преимуществ этот шаг не дал. Танк действительно мог теперь преодолевать рвы шириной до 1,8 метра, но при этом сильно ухудшился обзор с места водителя и от подобного улучшения пришлось отказаться. В письме комкора Коханского руководству РККА отмечается “…желательность предусмотрения для танков МС-1 возможности крепления направляющей стрелы с колесами для... поднятия проволочных, заграждений и улучшения проходимости рвов”. Проект такого “носового колесного удлинителя” для Т-18 был сделан М. Васильковым, но неизвестно, был ли он изготовлен “в металле”.

Не успели принять Т-18 на вооружение РККА, как уже летом 1929 года танк едва не признали устаревшим. И вправду, показатели серийных “малых танков сопровождения” не сильно отличались от тех же FT-17 или FIAT 3000, превосходя их по сути только в подвижности. Согласно принятой 18 июля Системе танко-тракторного-автоброне-вооружения танк Т-18 считался не отвечающим требованиям ведения современных боевых действий. В течении ближайших 2-3 лет его планировалось полностью заменить “основным танком сопровождения” Т-19, разработку которого поручили конструкторской бригаде С.А.Гинзбурга, и новыми машинами зарубежного образца. Однако до этого времени списывать Т-18 никто не собирался. В одном из пунктов решения РВС СССР отмечалось следующее:

"Впредь до конструирования нового танка допустить на вооружении РККА танк МС-1. АУ УС РККА принять все меры по увеличению скорости танка до 25 км/ч."

Так на заводе “Большевик” приступили к первому этапу модернизации Т-18, установив на нём более мощный (40 л.с.) двигатель, 4-скоростную КПП, ввели 4-й поддерживающий ролик, гусеничные цепи типа “орлиный коготь” и грязезащиту катков. На танках более поздних серий появилось новое литое ведущее колесо с внешним зацеплением.

Башню перепроектировали, ликвидировав заднюю пулеметную установку и установив вместо неё прямоугольную кормовую нишу в которой планировалось установить радиостанцию (на самом деле она так и не была установлена). Кроме этого, на модернизированных танках применили бортовой башенный вентиляционный люк с прямоугольной крышкой. Планировалось также усилить артиллерийское вооружение, за счет установки новой 37-мм пушки Б-3, но в конечном итоге оставили старую “гочкисс”.

В таком виде танк получил обозначение “МС-1 (Т-18) образца 1930 г.” и был принят к серийному производству. Впрочем, никаких особых улучшений эти нововведения не принесли. Скорее наоборот – масса танка лишь возросла и добиться требуемой скорости 25 км\ч естественно не удалось. Был также разработан новый вариант “танка сопровождения”, который проходил под обозначениями Т-20 и T-18 “улучшенный”, но серийным он также не стал.

Очередная попытка модернизировать Т-18 была предпринята в 1933 году. К этому времени в СССР большими партиями строился легкий танк Т-26, подвеска которого для легкой боевой машины оказалась очень удачной. Так возникла идея создать “гибрид” серийного Т-18 с элементами ходовой части Т-26. От “двадцать шестого” заимствовали три тележки с 6 опорными катками и пластинчатой амортизацией, установили новое увеличенное ведущее колесо, а вместо 4-х стандартных поддерживающих роликов поставили 3 большего диаметра. В остальном опытный Т-18 соответствовал серийному танку образца 1930 года. Опытный экземпляр такого танка поступил на испытания 19 мая 1933 года, но эффект был получен скорее отрицательный. Из-за неравномерной нагрузки на опорные катки машина “приседала” при трогании с места и “кивала” при торможении – это приводило к преждевременному износу подвески. По ходовым качествам обновленный Т-18 оказался даже хуже серийных машин. При попытке двигаться на третьей передаче глох двигатель, а подъём в 30° оказался для танка непреодолимым.

Более серьёзно к вопросу модернизации подошли в 1937 году. Как показали испанские события легкобронированные машины оказались слишком уязвимы для набиравшей силу противотанковой артиллерии, поэтому в СССР развернулась активная программа строительства танков с противоснарядным бронированием, в том числе и легких типов. Однако на балансе РККА продолжало оставаться более 1000 единиц устаревшей техники, львиную долю из которых составляли “малые танки сопровождения” различных вариантов. К этому времени в эксплуатации находились далеко не все из них – из-за сильного износа ходовой части и моторно-трансмиссионной установки эти машины либо передавались на склады, либо находились на территории воинских частей в частично разукомплектованном виде и использовать их в боевой обстановке не представлялось возможным. Тем не менее, отправлять на переплавку более чем 800 танков Т-18 тогда не решились. Вместо этого, руководство ГАБТУ поставило задачу модернизировать эти боевые машины. Предполагалось оснастить Т-18 двигателем ГАЗ-М1 и коробкой передач от плавающего танка Т-38 обр.1936 г., что повлекло за собой переделку моторно-трансмиссионного отделения. Изменилась и ходовая часть: были установлены новые направляющие и ведущие колёса, вместо 4-х поддерживающих роликов оставили только 2.

Также была модернизирована башня – кормовую нишу (за ненадобностью) устранили, а на крыше вместо грибообразного колпака появилась конусная крышка из углеродистой стали, что позволяло немного снизить массу.

В очередной раз рассматривался вопрос об усилении вооружения, но тогда оптимального решения не нашли и так по-прежнему остался с 37-мм “гочкиссом” и одним 7,62-мм пулеметом ДТ.

Опытный образец танка, названного Т-18М, был построен на заводе №37 им.Орджоникидзе. Для этого был использован серийный Т-18, который подвергли выше перечисленным доработкам. Правда, новый двигатель выдать отказались и пришлось использовать “поношенный”, снятый с Т-38.

Испытания состоялись в марте 1938 года и не принесли желаемых результатов. Вместо заложенной в проекте максимальной скорости 30-35 км\ч удалось развить всего 24,3 км\ч, при этом старый двигатель не смог работать на 4-й передаче. Более серьезной проблемой стал сместившийся назад центр тяжести. Теперь танк “юзил” при торможении на мокром шоссе и с трудом преодолевал даже незначительный уклон.

Сравнив полученные показатели в ГАБТУ решили, что идея полноценной модернизации Т-18 себя полностью изжила, и имеющиеся танки необходимо будет использовать для других целей…

Общий объём производства Т-18, несмотря на его устарелость, оказался достаточно большим. Уже к ноябрю 1930 года завод “Большевик” сдал 259 танков, а к моменту завершения выпуска в конце 1931 года их количество достигло 959 единиц. После этого завод перевели на выпуск легких танков Т-26.

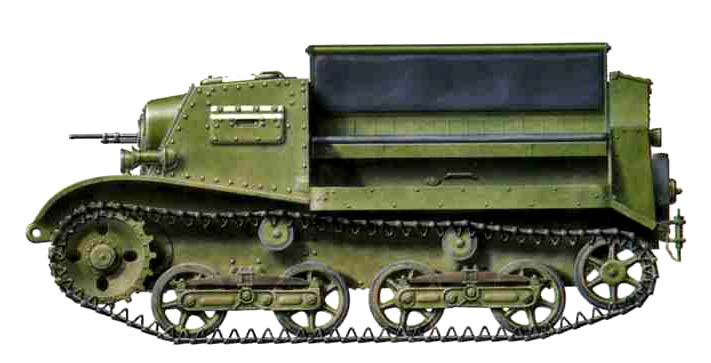

Т-20 – приемник “малого танка сопровождения”

Не достигнув существенных улучшений на Т-18 образца 1930 года был проведен новый этап модернизации танка. В частности, на новой машине, обозначенной как Т-20 (иногда встречается название “Т-18 улучшенный”), предполагалось сделать следующее:

- увеличить мощность двигателя до 60 л.с.;

- по возможности улучшить пушечное вооружение;

- увеличить боекомплект пулемета;

- увеличить емкость топливного бака со 110 до 160 л;

- снизить вес пустого танка (для чего допускалось уменьшение толщины броневой защиты до 15-7 мм);

- унифицировать катки танка с катками Т-19;

- упростить процесс управления танком;

- уменьшить число импортных деталей.

Прочие изменения включали ликвидацию литого удлинителя в носовой части и переднего “натяжного” катка, изменение расположения кареток подвески, упрощение формы корпуса и надгусеничных полок. Это позволило бы установить более ёмкие топливные баки и улучшить распределение массы танка на гусеницы.

Ещё одной характерной особенностью Т-20 был сварной корпус – клёпаная конструкция уже тогда считалась излишне трудоёмкой, дорогостоящей и усложняющей конструкцию танка, поэтому под руководством заведующего опытным цехом завода “Большевик” И.Шумилина и инженера Н.И.Дыренкова на Ижорском заводе в середине 1930 года было построено несколько сварных корпусов. На огневых испытаниях они выдержали обстрел с дальности из 37-мм танковой пушки, но при обстреле 45-мм снарядами на корпусах появились многочисленные трещины в соединительных швах и разрушение самих бронелистов. Хотя преимущества сварной конструкции были явными, в серийном производстве этот метод получил распространение лишь несколькими годами позднее. Бронирование корпуса осталось прежним.

Силовая установка для Т-20, получившая обозначение МС-1Ф, была подана 14 октября 1930 года. Вместо запланированных 60 л.с. двигатель сумел развить максимальную мощностью всего 56 л.с. при 2350 об\мин., правда экономичность МС-1Ф оказалась чуть выше заявленной. Как и его предшественник этот мотор имел 4 цилиндра и использовал бензин 2-го сорта.

В отличии от серийных Т-18 новый танк должен был получить башню от проектируемого танка сопровождения пехоты Т-19, но её опытный образец ещё не был изготовлен и потому решили ограничиться серийной башней со стандартным комплектом вооружения.

Модернизировали приборы наблюдения. Вместо монокулярного перископа была установлена амбразура прикрытая пуленепробиваемым стеклом «симплекс-триплекс» желтоватого цвета. Также внедрили “авиационную” колонку управления вместо рычагов, которую впоследствии намеревались заменить на рулевое колесо автомобильного типа.

Не дожидаясь начала испытаний Т-20 руководство РККА подготовило план выпуска сразу 350 новых танков, однако выполнить его так и не удалось.

Постройка опытного образца Т-20 и 15 предсерийных танков должна была завершиться к 7 ноября 1930 г., но даже весной 1931 года прототип находился в “полусобранном” состоянии. Завершению работ препятствовали как политические чистки и разборки на предприятии, так и загруженность заказами. К тому же, в 1931 году было принято решение о начале серийного производства танков БТ-2 и Т-26, так что надобности в улучшенном Т-18 более не ощущалось.

От серийного выпуска Т-20 тогда полностью отказались, а недостроенную машину отдали для переделки в “60-сильный средний трактор РККА”.

МС-1 – опытные варианты

Музейный Т-18, несущий окраску и тактический знак образца 1929 года

Т-18 пытались приспособить не только для использования в качестве “танка сопровождения”, но и для различных экспериментов. Одним из первых, в марте 1930 года, был опробован вариант телеуправляемого танка. Сейчас неизвестно, были ли советские инженеры знакомы с работами японского майора Нагаямы, который годом ранее представил прототип дистанционно управляемой гусеничной боевой машины, основой для которой послужил трактор Fordson. Но в любом случае, советский телеуправляемый танк оказался более совершенным, хотя бы потому, что при его создании использовался серийное танковое шасси и вооружение.

При сохранении стандартных органов управления опытный Т-18 был оснащен специальной аппаратурой “Мост-1”, с помощью которой танк мог выполнять команды “поворот налево”, “поворот направо” и “стоп”. Испытания опытного образца начались 23 марта и были признаны успешными. При скорости 2,5-4 км\ч танк уверенно управлялся оператором, что убедило советских специалистов в правильности направления проводимых ими работ. На доработки потребовалось более двух лет, поэтому второй опытный образец появился лишь в 1933 году (годом позже он получил обозначение ТТ-18). На этот раз с танка демонтировали все штатные органы управления, вместо башни появилась неподвижная рубка, а на месте водителя разместилась новая 16-командная аппаратура управления, разработанная в 1932 года. Теперь танк мог выполнять значительно более сложные команды: совершать различные развороты, менять скорость движения, запускать-глушить двигатель, подрывать перевозимый на борту заряд взрывчатки, осуществлять дымопуск и распыление отравляющих веществ. Как видно, “телетанки” имели намного большую функциональность, нежели серийные машины, однако были у них и значительные недостатки.

8 января 1933 года 5 из 7 изготовленных ТТ-18 были отправлены в распоряжение специального отряда №4 Ленинградского ВО, где им предстояло пройти совместные испытания с аналогичными машинами, выполненными на основе танкеток Т-27 и легких танков Т-26 обр.1931 г. После 10 дней усиленных тестов были получены следующие результаты:

- максимальная дальность управления ТТ-18 составляет от 500 до 1000 метров при наличии ясной погоды;

- на больших дистанциях и на пересеченной местности управление танком становиться невозможным, поскольку оператор практически не видит обстановки впереди машины;

- танк с трудом движется по прямой, поскольку при высоком силуэте и узкой колее его, от толчков и ухабов, постоянно поворачивает в стороны; - огневые испытания не проводились, так как ТТ-18 не имел вооружения.

Вместе с тем, телеуправляемый танк на основе Т-18 показал вполне приемлемую проходимость и легкость при выполнении команд. Надо отметить, что “телетанк” Т-27 тоже показал не лучшие характеристики и по совокупности характеристик для дальнейших работ был выбран Т-26. Правда, был ещё разработан проект радиотанка управления механизированных соединений, но подробного описания этой машины не сохранилось.

Не обошли стороной Т-18 и опыты по использованию химического оружия. В декабре 1930 года один из танков был оборудован комплексом для распыления ОВ и постановки дымовых завес. Комплекс состоял из баллона емкостью 60,5 литров, в котором под давлением 16 атмосфер находилось жидкое боевое отравляющее вещество, или, для постановки дымзавес - дымообразующая смесь. Оборудование весило 152 кг и монтировалось на "хвосте" танка. Время работы комплекса при одном баллоне составляло 8-8,5 минут, что позволяло при движении танка со скоростью 10-12 км/ч заразить или "задымить" участок местности протяженностью 1,6-1,7 км. Испытания “химического” Т-18 продолжались до начала 1934 года и были прекращены в пользу более надежного и совершенного ХТ-26, который и был принят на вооружение. Впрочем, на базе Т-18 был разработан проект огнеметного танка ОТ-1. На нём бак с огнесмесью размещался на “хвосте” танка, а место 37-мм пушки занял брандспойт. Судьба этого проекта остаётся невыясненной – по некоторым данным в 1931 году был построен один опытной образец.

Существовал также проект “штурмового саперного танка”, который оснащался деревянным мостом для переправы машин и малых танков через ручьи и противотанковые рвы шириной до 4 метров, специальным буром для изготовления шурфов и механической пилой по дереву. До реализации в металле этот вариант Т-18 не дошел.

На службе и в бою

Из 959 построенных Т-18 (МС-1) всех модификаций большая часть танков была отправлена в действующие части для использования по прямому назначению. В мае 1930 года “малые танки сопровождения” направили для комплектования танковой бригады, в состав которого входил один танковый полк оснащенный Т-18, разведывательный полк с бронеавтомобилями БА-27, артиллерийский полк и ряд подразделений боевого и тылового обеспечения.

Незадолго до этого “малые танки” начали передавать в состав танковых полков. К началу 1930-го года их было уже два – 2-й отдельный танковый полк находился в распоряжении ЛВО, 3-й отдельный танковый полк – в распоряжении МВО. Московский полк до 1 ноября 1924 года именовался “тяжелой эскадрой танков” и был полностью укомплектован иностранными танками, захваченными в ходе Гражданской войны. С 1929 года в его распоряжение стали поступать первые образцы Т-18, которые быстро вытеснили трофейные Mk.V “Ricardo” и Mk.A “Whippet”. Тогда же одна рота “малых танков” была отправлена на КВЖД, где они приняли участие в боях с китайскими войсками. Боевая служба Т-18 оказалась здесь не очень продолжительной – уже с 1932 года их начали заменять на Т-26, переводя устаревшую технику в разряд учебных машин.

Кроме того, с 1933 года, в связи с острой нехваткой вооружения, с устаревших танков начался демонтаж вооружения для установки его на танки БТ-2 и Т-26 первых серий выпуска. Окончательно Т-18 были выведены из частей первой линии в конце 1934 года.

Предвидя такой оборот событий в течении 1930-1931 гг. 103 машины были переданы в распоряжение ОСОАВИАХИМа и других военно-технических учебных заведений, где они использовались для обучения танковых экипажей. Остальные танки передавались в ведение военных округов по всей стране.

В течении межвоенного периода танки Т-18 были задействованы в боевых условиях только один раз. Речь идёт, разумеется, о советско-китайском конфликте на КВЖД. Его инициатором была китайская сторона, которая, пользуясь слабостью военной группировки, советских войск на Дальнем Востоке заявила свои претензии на больший участок этой трассы вместе с ключевыми станциями. Летом 1929 года, после ряда провокаций, китайские войска оккупировали территорию, по которой проходила КВЖД, заявив при этом, что договор о совместном использовании дороги от 1924 года был им навязан вопреки их воле. Сложность обстановки на советско-китайской границе усугублялась ещё и тем, что на территории Китая находилось порядка 70000 бывших белогвардейцев, а правитель Маньчжурии открыто поддерживался японцами и правительством Чан Кайши.

Чтобы прекратить провокации и восстановить железнодорожное сообщение осенью 1929 года в Забайкалье прибыли значительные воинские силы, включая авиацию и роту из 9 танков Т-18 (образца 1927 г.) 3-го отдельного танкового полка. Собственно танков вначале имелось 10, но при разгрузке один из них был поврежден настолько сильно, что его пришлось использовать как источник запасных частей.

Для разгрома маньчжурской группировки советское командование спланировало провести операцию в районе станции Джалайнор, с целью прорыва укрепрайона противника и выхода ему в тыл. С места базирования вышло 8 машин, но до “линии фронта” добралось только 6. Танки должны были действовать совместно со 107-м и 108-м стрелковыми полками, которые утром 17 ноября атаковали противника в районе сопок №9 и “Железная”. Несмотря на отсутствие координации между родами войск атака оказалась успешной и танки потерь не понесли. Две другие машины вышли в расположение 106-го полка и “гусеницами и грозным видом” помогли пехоте прорвать промежуточную линию обороны китайцев. На следующий день, 18 ноября, рота из восьми Т-18 приняла бой, поддержав наступление 108-го стрелкового полка у сопок “Мать” и “Дочь”, потеряв при этом одну машину, подбитую гранатами. Далее последовала очередь укреплений на станции Маньчжурия, которые штурмовала пехота 108-го стрелкового полка. На этот раз в атаке участвовало подразделение из семи, но целыми из боя вернулись только четыре: один Т-18 застрял прямо перед китайскими позициями и был подбит гранатами, второй провалился в окоп, а у третьего слетела гусеница. На этом боевое применение легких танков в Манчжурии было завершено. Отзывы о них были, в целом, положительные. Танки хорошо поддержали пехотные подразделения, подавляя очаги сопротивления противника пулеметным огнем. Вместе с тем было отмечено, что выучка экипажей недостаточна, не наблюдалось никакого взаимодействия между танками, а снаряды 37-мм пушки оказались почти неэффективны против долговременных укреплений. Было также высказано мнение о ненужности гусеничных боевых машин, но к счастью тогда к нему не прислушались.

К январю 1938 года все Т-18 были переведены в разряд машин, непригодных к боевому применению. Из 862 сохранившихся к тому моменту танков (а это 89% от их общего количества) только 196 находились в ведении полигонов, заводов, учебных учреждений и на складах. Остальные формально числились за военными округами, за исключением Средне-Азиатского и Забайкальского. Их основная масса находились “на хранении” и были частично разукомплектованы. В первую очередь с танков снимали вооружение, элементы силовой установки и шасси. Однако, отдавать на переплавку столь большое количество боевых машин, пусть даже и некомплектных, было крайне неразумно. Тогда им нашли другое применение – передать Т-18 в распоряжение УРов и использовать их для переделки в БОТ – бронированные огневые точки.

Поскольку лишь малое количество танков всё ещё имело вооружение, а снарядов для 37-мм танковых пушек катастрофически нехватало, было принято решение оснастить Т-18 пушками 20К калибра 45-мм. Это существенно усилило огневую мощь старых машин и позволило им бороться с любой бронетехникой противника, хотя встречный бой Т-18 был по-прежнему противопоказан. Внешне такие машины отличались более длинным стволом орудия в маске новой формы.

Первыми к подобной “модернизации” приступили ещё в 1934 году в ЛВО, но тогда этот процесс не носил массового характера. Затем наступила очередь ОКДВА, где к 1938 году оставшиеся два танка этого типа были сняты с эксплуатации. С небоеспособных Т-18 демонтировали ходовую часть и вкапывали в землю по башню, превращая, таким образом, танк в БОТ. Во время конфликта с Японией несколько таких точек использовались для отражения атак японских войск у озера Хасан. К началу октября 1938 года только в Белорусском ОВО предстояло переоборудовать 171 танк (54 должны были доставить из МВО и 117 находились в составе округа), хотя по распределению их полагалось иметь 200 единиц. В остальном, на 10 октября 1938 года, ситуация складывалась следующим образом:

Инженерное управление 1-й армии ДВФ – со склада №37 и МВО передано 200 танков;

Инженерное управление 2-й армии ДВФ – всего 60 танков (18 из СибВО, 40 со склада №37 и 2 из ОКДВА);

Киевский ОВО – всего 240 танков из запланированных 250 (8 – из ЗакВО, 10 – из УрВО, 29 – со склада №37, 30 – из СКВО, 53 – из ХВО, 101 – из ПриВО и ещё 9 Т-18 находилось в составе КОВО);

Ленинградский ВО – 150 танков (по всей видимости, все они числились за этим же округом).

Согласно установленному порядку долговременные огневые точки бронебашенного типа должны были комплектоваться средствами связи, прицельными приборами и дополнительным боекомплектом. Основание установки предполагалось строить из бетона, с соответствующими пристройками и оборудованием (системой вентиляции и переговорных устройств). Судя по всему, в отношении Т-18 эти правила, в целях экономии средств, решили не соблюдались. Танки просто вкапывали в землю, либо вообще ставили “в засаде” или на открытой местности без какой-либо маскировки. Дополнительного боекомплекта не предусматривалось, но имелись стандартные танковые прицелы ТОП-1.

Несмотря на относительную простоту доработок процесс трансформации Т-18 растянулся вплоть до войны с Германией. Например, на немецких фотографиях, датируемых осенью 1941 года и сделанных под Ленинградом, хорошо видно, что часть старых некомплектных танков (включая “виккерсы” и Т-24), которые предстояло переоборудовать в БОТ, была просто брошена. Тем не менее, Т-18 которые успели отремонтировать и перевооружить приняли весьма активное участие на начальном периоде Великой Отечественной Войны.

По самым приблизительным оценкам к началу 1941 года для переделки в БОТ подготовили 450 корпусов с башнями и ещё 150 танков можно было вернуть в строй и использовать в качестве подвижных огневых точек. К примеру, в составе Осовецкого УР (район крепости Осовец на Белостокском выступе), занимавшего по фронту порядка 35 км, имелось 36 бронебашенных установок с 45-мм пушками, в том числе с башнями от Т-18 и Т-26. Кроме того, в его составе числилось две танковые роты (1-я состояла из 25 танков и располагалась в Кольно, 2-я имела 18 танков и находилась в районе Беляшево), правда неизвестно, сколько танков в них находилось в состоянии “на ходу”. В течении 22-24 июня машины 2-й роты провели несколько боёв с механизированными подразделениями немецких войск. По имеющимся отзывам Т-18 проявили себя с хорошей стороны, однако при отступлении все “уровские” танки и установки пришлось оставить противнику.

Владимир-Волынский УР (КОВО) не был наиболее подготовленным к оборонительным действиям, поскольку строительство и обустройство большей половины ДОТов и опорных пунктов было ещё не завершено. Кроме того, этот укрепрайон не имел штатных танков. Тем не менее, выдвинутая в полдень 22 июня 87-я стрелковая дивизия получила в качестве усиления пять танков Т-18. Их приёмка состоялась на станции Устилуг, но поскольку эти машины не имели вооружения и двигателей в течении 23-24 июня на них предстояло установить пулеметы ДТ и переместить в район боевых действий для использования в качестве неподвижных огневых точек. Однако, уже к вечеру 24 июня дивизия оказалась в окружении и была почти полностью уничтожена. Об использовании Т-18 известно, что танки были установлены на огневых позициях, но подробностей их боевого применения найти не удалось.

В полосе Минского УР также было сосредоточено несколько десятков бронебашенных установок, хотя основная их масса основывалась на башнях от Т-26. Впрочем, более старым Т-18 тоже довелось повоевать. Наиболее известен факт боя, проведенного экипажем БОТ в составе сержанта Гвоздева и рядового Лупова 23 июня 1941 года. Обслуживая огневую точку с 45-мм орудием, установленную для охраны моста на реке Друть близ н\п Белыничи, советские артиллеристы подбили три немецких танка, один бронетранспортер, несколько автомобилей и рассеяли до роты пехоты. Наступление противника на этом участке было задержано почти на сутки, за что экипаж был представлен к орденам Боевого Красного Знамени.

Небольшое количество Т-18 также использовалось и в составе 9-го мехкорпуса. После тяжелого поражения в районе Луцк-Броды-Ровно корпус (более точное подразделение неизвестно) в районе г.Сарны, на севере Ровненской области, 29 июня получил на пополнение 42 легких танка, включая роту из 14 Т-18 и одного командирского Т-26. Большую часть этой техники потеряли в ходе контрудара, но к 2 июля в 9-м мехкорпусе всё ещё числилось два Т-18, один из которых был небоеспособен.

Что касается применения Т-18 в составе 150-й танковой бригады, то к подобной информации следует относиться очень осторожно. Как часто указывается, в ходе Битвы за Москву это подразделение располагало девятью Т-18, которые по документам числились до ноября 1942 г. Прежде всего, непонятно происхождение этих танков, поскольку к тому времени в Московском ВО танков этого типа пригодных к самостоятельному передвижению просто не осталось. Помимо этого, на 4 декабря 1941 года в составе бригады боеспособными числилось всего 12 Т-26 и Т-34, а остальные танки находились в ремонте. Возможно, Т-18 были получены перед наступлением на московском направлении в непригодном для боевой эксплуатации виде и числились только на бумаге. Не стоит также исключать факт опечатки в документе.

Не сохранилось информации о Т-18, переданных в распоряжение НИБТ. Скорее всего, как и другая устаревшая техника, в октябре-ноябре 1942 года оба танка заново вооружили и задействовали при обороне полигона, а после войны их отправили на слом.

В ходе войны все БОТ на основе Т-18 были полностью уничтожены, либо утилизированы. Сохраниться удалось лишь немногим танкам, оставшимся на Дальнем Востоке. В настоящее время имеется не менее восьми музейных экспонатов Т-18 (МС-1):

- в ЦМВС внутри здания (при реставрации использовались только корпус и башня – остальное пришлось “додумывать”, из-за чего пострадал внешний облик танка);

- в ЦМВС на открытой площадке, затем был передан в музей на Поклонной горе (более точная реставрация с силовой установкой и трансмиссией);

- в музее Вооруженных Сил на Поклонной горе (в варианте БОТ, без ходовой части и с макетом 45-мм пушки 20К);

- в музее БТТ в Кубинке (танк образца 1930 года установленный в качестве памятника, соответствует оригиналу примерно на 80%);

- в музее Дальневосточного ВО (почти полный аналог московского Т-18 из ЦМВС);

- в поселке Посьет Приморского края (со спаркой пулеметов ДА вместо пушки, установлен в качестве памятника);

- в поселке Славянка Приморского края (со спаркой пулеметов ДА и макетом пушки ПС-1, установлен в качестве памятника);

- в Музее Обороны Москвы в поселке Снегири (весьма приблизительная копия);

- в музее Тихоокеанского флота (сохранились только корпус и башня).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЛЕГКОГО ТАНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕХОТЫ МС-1 обр.1927 г.

БОЕВАЯ МАССА |

5300 |

ЭКИПАЖ, чел. |

2 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |

|

Длина, мм |

4400 (с "хвостом") |

Ширина, мм |

1180 |

Высота, мм |

1370 |

Клиренс, мм |

315 |

ВООРУЖЕНИЕ |

одна 37-мм пушка ("Гочкисс", "Гочкисс тип 3"\2К или ПС-1) и один двухствольный 6,5-мм пулемет Федорова в башне |

БОЕКОМПЛЕКТ |

96 снарядов и 1800 патронов |

ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ |

диоптрический прицел для пушки и механический прицел для пулемета |

БРОНИРОВАНИЕ |

лоб корпуса и башни – 16 мм |

ДВИГАТЕЛЬ |

МС, карбюраторный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения, мощностью 35 л.с. при 3500 об\мин |

ТРАНСМИССИЯ |

механическая, с 4-скоростной КПП (3 передачи вперед и 1 назад), главным и бортовыми фрикционами |

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |

(на один борт) 6 опорных катков с вертикальной пружинной амортизацией, один натяжной каток, 3 поддерживающих ролика, переднее направляющее и заднее ведущее колесо |

СКОРОСТЬ |

14,7 км\ч (по шоссе) |

ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ |

120 км |

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ |

|

Угол подъёма, град. |

36-40 |

Высота стенки, м |

0,50 |

Ширина рва, м |

1,70 |

Глубина брода, м |

0,80 |

СРЕДСТВА СВЯЗИ |

отсутствовали |

На главную